「おうち英語」とは何か?

まずは「おうち英語」とは何なのか、そのメリットについて解説していきましょう。

「おうち英語」の基本理念

英語を学ぶには、英会話スクールや英語教室に通うという方法がありますが、自宅でも英語を学ぶことができます。それが「おうち英語」です。「おうち英語」は子どもがおうちで英語を学ぶことをいいます。明確な定義はないため、難しく考えることはありません。

おうち英語のメリット

おうち英語のメリットは、

・小学校に入る前から英語に親しむことができる

・日常生活に英語を取り入れることができる

・コストがかからず英語を学べる

・遊び感覚で英語を身につけられる

・子どもに合った方法で英語を習得できる

・いつでもどこでも英語を学べる

・親の英語力は必要ない

などがあります。このようにさまざまなメリットがあることが、おうち英語の人気の理由といえるでしょう。

おうち英語の始め方

おうち英語をどのように始めればよいのか解説していきましょう。

英語環境の作り方

おうち英語を始める前に、やるべきことは英語環境を作ることです。英語環境をつくることで、英語に慣れ親しむことができます。

英語環境の具体的な作り方は、

・子どもの手の届くところに英語の絵本やおもちゃを置く

・子どもの見やすい場所にアルファベットや単語の書かれたポスターを貼る

などです。お子さんがすぐに英語に触れられる環境を作りましょう。

日常生活で英語を取り入れる簡単な方法

日常生活に英語を取り入れることも、英語環境作りのひとつ。たとえば短いフレーズを使って子どもに話しかけたり、英語の音声を流したりするなどです。また物を指差しして英語で答えてもらうゲームをするのもおすすめ。こういったことなら、簡単に英語を取り入れることができます。

おうち英語の成功事例

実際におうち英語を取り入れて、効果的だった方法や事例をご紹介していきます。

かけ流し

Aさん親子が行ったおうち英語の学習方法のひとつが「かけ流し」です。かけ流しとは、BGMのように英語の音を流すことをいいます。Aさんは子どもが生後6ヶ月のころから英語をかけ流しし、英語を音として聞くことを繰り返すことで英語を聞き取れる耳を育てました。

絵本好きにさせる

Bさんが行ったのは、お子さんを絵本好きにさせることでした。お子さんが幼児のころから日本語で書かれた絵本を読み聞かせし、毎日のように絵本と触れさせる機会をつくって、絵本好きにさせました。絵本好きになったお子さんは「いろいろな本を読んでみたい」というようになり、そのときに英語の絵本を与えたそうです。絵本を読むプロセスは、日本語も英語も同じです。「文字を読む」→「頭の中で文字を音声にする」→「音声をイメージに変える」という流れで、読書力が英語力アップにつながりました。

おうち英語で使える教材やツール

ここでは、おうち英語で使える教材やツールをご紹介します。

動画サイト

動画サイトには、魅力的なコンテンツがたくさんあります。なかでも英語の歌やフォニックス動画、アニメなどがおうち英語でおすすめのコンテンツです。youtubeなどの無料視聴できるものなら費用もかからず、すぐに視聴できます。有料の動画サイトでおすすめなのは、Disny+やNetflix、アマゾンプライムビデオです。これらのサイトでは、クオリティの高いコンテンツを見ることができます。

これらの動画コンテンツでは、英語の発音やリズム感を養えたり、視覚や聴覚から英語の理解を補えたりするのがメリットです。もちろん、楽しみながら英語を学べます。

動画サイトを活用するときに注意したいのは、動画を視聴する時間です。できれば見る時間を1時間以内にしたほうがよいでしょう。また再生しっぱなしにせず「動画を見る時間は15分」などと決めて見るようにしましょう。

英語アプリ

英語アプリは無料のものもたくさんあり、いつでもどこでも学習できるのがメリットです。ゲームやクイズを通じて英語を学べるものから、単語、発音、リスニング、文字学習といったものに特化しているものまであります。

英語アプリを活用するときには、次のことに気をつけましょう。

・年齢と英語のレベルに合ったアプリを親が選ぶ

・学習目的に合ったアプリを選ぶ

・お子さんがアプリを使っているときに親が見守る

・アプリ利用後はフィードバックする

・時間を決めてアプリを利用する

おもちゃ

英語を学べるおもちゃもいろいろあります。

絵本やアルファベットパズルは、0〜2歳のお子さんにぴったりの英語学習ツールです。まずは、これらのおもちゃで英語に触れることからはじめるとよいでしょう。

3歳以降は、単語力を伸ばしていくためにスペリングカードや英語かるたを使ったり、英語の音声の出るおもちゃなどで音と英単語を認識させるようにすると、英語力アップに一役買ってくれます。

おうち英語の課題とは

おうち英語にはさまざまなメリットがありますが、その一方で課題もあります。どんな課題があるのかや、その解決策についてご紹介します。

親自身の英語能力不足

おうち英語では、ママ・パパが英語を教える先生の役割をすることもあります。その際に親自身に英語の能力が不足している場合は、子どもによい影響を与えられないのでは、逆効果になってしまうのではないか、と悩むこともあるでしょう。親が正しい発音ができていなかったり、語順(文法)を間違って教えたりすると、子どもに影響してしまうという懸念です。

実は、親の英語能力が不足していてもまったく問題ありません。というのも、親の英語能力は、子どもの英語教育にほとんど影響を与えないからです。子どもは親の英語の発音の影響を受けにくいといわれています。発音を気にしすぎず、英語でコミュニケーションをたくさん取ることで親も子も英語力は向上します。

英語学習の教材やツールをうまく活用することで補えることも多く、親の英語能力不足はあまり気にする必要はないといえます。

子どもの興味を続かせる

子どもは集中力がなく、飽きやすいことも問題点として挙げられます。また、興味のないものには見向きもしません。子どもの興味を続かせるには、子どもが楽しめそうなものや好きなものに関連する英語学習の教材やツールを使いましょう。また「1日3曲英語の歌を歌う」といったハードルの低い目標を設定し、着実にこなしていくのもおすすめです。また「これおもしろそう」などと、おうち英語に親しめるように親が誘導することも重要となるでしょう。

子どもへのフィードバックの仕方

子どものモチベーションをキープしつつおうち英語を続けるには、子どもへポジティブなフィードバックを行いましょう。

ポジティブなフィードバックとは、子どもをほめることです。ただ単に「すごい」というほめかたではなく、発音や表現方法を具体的にほめるようにしましょう。たとえば「前より上手になったね」「そんな言葉も知っているの、やるじゃない」「rの発音がいいね」など、具体的に良い点を評価してみてください。そうすることで自己肯定感が高まり、学習意欲の維持につながります。

長期的におうち英語で英語学習を続けるコツ

おうち英語を続けるコツは「毎日」「楽しく」「ゆるく」の3つがポイントです。毎日少しずつでも継続して英語学習を行えば、学習することを習慣化でき、インプットした英語を忘れることがありません。また楽しくできる工夫をし、ゆるい目標を設定しておくことで続けやすくなります。

おうち英語を長く続けるのに有効な方法のひとつに、月単位の英語学習計画を立てることがあります。月単位でテーマを決め、そのテーマに合った教材やツールを選んで英語を学んでいきます。たとえば4月ならイースター、10月ならハロウィン、12月ならクリスマスといった季節のイベントに関するテーマを設けましょう。また1月は英語の絵本の読みきかせを毎日10分行う、2月は動物の名前を覚えるなどもいいでしょう。年のはじめに月ごとのテーマを決めて、それに従って学習を進めてみてください。

まとめ

おうち英語は、英語に自信がない親御さんでも教材やツールをうまく活用して始めることができます。ぜひ、おうち英語を英語教育に取り入れてみてください。

長期的におうち英語を続けるためのコツは「毎日」「楽しく」「ゆるく」を心がけ、季節やイベントに合わせたテーマを設定して、飽きずに英語学習を楽しめるように工夫することです。これにより子どもは自然に英語を身につけ、将来役に立つ豊かな言語能力を高めていけるでしょう。

インターナショナル保育園とは?

日本にありながら日本の学校教育ではなく、海外の教育方針を取り入れて子どもたちを教育する「インターナショナルスクール」。それと同じように「インターナショナル保育園」もあります。そもそもインターナショナル保育園とは、どんな保育園を指すのでしょうか?

インターナショナル保育園の基本概念

インターナショナルスクールは、国際的な教育を求める家庭の子どもたちのための教育機関です。日本の学校は日本の学校教育の方針に沿って教育が行われていますが、インターナショナルスクールでは海外の教育方針を取り入れています。授業がすべて英語で行われていることから、「グローバル化する世界で活躍できる人材になってほしい」と、日本国籍の子どもでもインターナショナルスクールに入学するケースも増えています。

インターナショナル保育園も、同様の考え方で人気が集まっています。外国籍の保育士が多く在籍し、子どもの毎日の保育時間に英語での会話を行ったり、英語での遊びを取り入れたりしながら、自然に国際的な感覚や英語力を身に着けていくのです。

施設の条件と認定基準

保育園は、認可保育園や認可外保育園など、いくつかの種類に分類されます。

・認可保育園

児童福祉法にもとづいて、保育士の人数や施設の広さ、設備などの国の基準を満たし、市区町村の自治体から認可を受けて運営しています。市区町村が運営する公立保育園と、民間保育園の2種類がありますが、どちらも公費によって運営されています。子どもの入園は自治体が選考を行い、保育料は保護者の収入によって決まります。

・認可外保育園

認可保育園とは違い国の基準を満たしていませんが、市区町村の自治体が定めた要綱にもとづいて運営されています。子どもの入園は保護者が保育園に直接申し込み、保育料は園によってさまざまです。

インターナショナル保育園は認可外保育園に該当する場合が多いですが、認可保育園の場合もあります。

インターナショナル保育園のメリットとデメリット

子どもをインターナショナル保育園に通わせると、どんなメリットがあるのでしょうか?また、デメリットにも目を向けてみましょう。

メリット

インターナショナル保育園に通う大きなメリットは、小学校に入学する前の幼いうちから英語圏での暮らしを再現した環境にいられることです。インターナショナル保育園には外国籍などの多様な文化で育ってきた子どもが多くいます。また保育士も外国籍が多いため、異文化に自然と溶け込み、多様性あふれる環境の中で育てることができます。

さらにインターナショナル保育園では、子どもが保育園にいる間は英語での会話が基本です。先生とも友だちとも、自然に英語で話す環境にあるため、英語でのコミュニケーションが取れるようになるでしょう。日本の一般家庭では、子どもに英語を学ばせようと思っても、英語の学習時間をしっかりとるのは簡単なことではありません。しかしインターナショナル保育園に通えば、子どもが保育園で過ごすこと自体が英語を学ぶ時間になり、日常的に英語に触れる時間を確保できます。

これらに加えて、インターナショナル保育園に通うことで、幼いうちから多様な文化があることを体験できます。英語が当たり前の環境で育つことで多様な文化を理解し、自然にグローバルな視点で物事をとらえられるようになるでしょう。そういった体験が、子どもの将来の可能性を広げることにつながると期待されます。

デメリット

インターナショナル保育園に通うことのデメリットは、一般的な保育園に比べると保育料が高くなる傾向があることです。一般的な保育園や幼稚園であれば自治体などから補助金を受ける制度がありますが、インターナショナル保育園では補助金を受けることが少なく、保育料が高めになるケースが多いでしょう。

もうひとつのデメリットは、インターナショナル保育園特有の環境が、子どもによっては大きなギャップと感じられる場合もあることです。外国籍の子どもや外国籍の先生の輪の中に自然に入っていける子も多いですが、性格によってはギャップを感じ、なかなか馴染めないことがあるかもしれません。親が子どもの性格やタイプを見極め、体験入園・体験入学ができるなら事前に利用してみましょう。

インターナショナル保育園をモデルにした家庭での英語教育

インターナショナル保育園が近くにない場合や、事情で子どもを入園させることができない場合でも、インターナショナル保育園で行われていることを参考にすれば、家庭での英語教育のヒントが得られるはずです。

日常生活での英語の取り入れ方

インターナショナル保育園での会話は、すべて英語が基本です。そうすることで、子どもが自然に英語を話すようになります。家庭でも、ぜひそのように親子の会話に英語を取り入れてみましょう。朝起きたら「good morning」、子どもが知らないものを見つけたら「what is that?」など、親から子どもに英語で話しかけてみてください。親が英語が苦手であっても、子どもと一緒に英語を学ぼうという姿勢で楽しみながら会話するといいでしょう。

親子で楽しめる英語教育

英語を取り入れた遊びを、親子で行うのもおすすめです。リズミカルな英語の歌をYouTubeなどで再生し、それにあわせて踊ったり体を動かしたりしてみましょう。英語のジェスチャーゲームで英語の動詞を指示して、それをジェスチャーで表現するのも楽しいでしょう。また、英語で簡単な料理を作ってみるのもおすすめです。

子どもが英単語とスペルを覚えられるようになってきたら、英単語のしりとり遊びをするのもいいでしょう。インターネットやYouTubeなどで検索すれば、英語を使った遊びがたくさん見つかります。特別な道具がなくても、親子で英語遊びを取り入れると子どもが楽しみながら英語を覚えられます。

インターナショナル保育園に通わなくても英語が得意になる方法

最後に、インターナショナル保育園に通わなくても子どもの英語力を伸ばす方法について見てみましょう。

効果的な家庭学習法

まずは先にご紹介したように、家庭で自然に子どもが英語に触れられる環境を整えてあげましょう。親子での会話に英語を取り入れたり、子どもの遊びに英語を使ったりすることで、インターナショナル保育園と同じような環境にしてあげられます。また子ども向けの英語教材もさまざまなものがありますから、子どもの英語のレベルや興味を持つことにあわせて、それらを利用してみてもいいでしょう。その際は教材を子どもに与えるだけではなく、親子で一緒に本を読んだり動画を見たりすると、子どももより楽しみながら英語に触れることができます。

英語を自然に学ぶための日常的な習慣

子どもに英語を得意にするには、日常的に英語に触れさせてあげることが大切です。自宅に英語の絵本をそろえたり、英語のゲームやアプリを使ったり、英語のアニメを見せたりと、英語が当たり前に身近にある環境にしてあげましょう。

まとめ

外国籍の先生のもとで、外国籍の子どもたちと一緒に過ごすインターナショナル保育園。インターナショナルスクールと同じように、子どもに国際的な感覚を養ってほしいと期待する家庭を中心に注目されています。ただしインターナショナル保育園にはメリットが多いものの、保育料が高いといったデメリットもあります。子どもをインターナショナル保育園に入園させることが難しくても、そこで行われていることを参考に、家庭での子どもの英語教育に活かしてみてはいかがでしょうか。

STEAM教育とは?

そもそも「STEAM(スティーム)教育」とは、どんな教育のことを言うのか見てみましょう。

STEAM教育の5つの分野

STEAM教育のSTEAMとは「Science(科学)」「Technology(技術)」「Engineering(工学・ものづくり)」「Art(芸術・リベラルアーツ)」「Mathematics(数学)」の頭文字を組み合わせたものです。この5つの分野を中心に子どもの教育を行っていく概念を「STEAM教育」とよびます。

・S(科学)

植物、動物、人体、元素など、私たちの身の回りの世界をつくっている原理や宇宙などのすべてを網羅したジャンルです。

・T(技術)

小学校では2020年から、中学校では2021年からプログラミング教育が必修化されました。そのようなプログラミング的思考の教育によって、IT社会で求められる技術や論理倫理的指向を養います。

・E(工学)

技術の学習で得た知識からものづくりにつなげて、生産力や空間把握力を養います。実際にプログラミングしたものでロボットをつくったり、設計図や電子回路を作成したりします。

・A(芸術)

ダンス、演劇、音楽、絵画、デザイン、3Dデザインなどの芸術性や創造性を育みます。またSTEAM教育の「A」にはリベラルアーツの意味も含んでおり、人文科学、社会科学といった分野も学びます。

・M(数学)

数学の公式や法則を学ぶことで、論理倫理的思考力を身につけます。根拠に基づいてものごとを考えられる力は、数学以外のジャンルでも幅広く役立てることができます。

<h3>STEAM教育のメリット</h3>

アメリカでは1990年代頃から、数学や科学、ロボット研究やシステム開発などの分野の教育を重視した「STEM教育」という概念が広まっていきました。その後、このような研究開発を担う人材には、理数系の能力はもちろん、発想力や想像力なども備わっていることが重要であると考えられるようになります。自分の頭で考え、必要な知識を得て、新しいものを創造する能力を伸ばすために必要なのが「Arts(アート)」であり、AIの発展を背景に「Arts」の力も加えた「STEAM教育」の概念が海外でも広がっていきました。生活のさまざまな場面でIT化が広がり、AIの進化がめざましい現代では、STEAM教育の5つの分野の学習がますます求められます。そこで今後のIT化社会で活躍できる人材を育てていこうと、ますますSTEAM教育が注目されるようになっているのです。

STEAM教育で科学、技術、工学、芸術などの力が養われると、専門分野で活躍できる人材が育っていきます。また論理的思考力や問題解決能力も、自然と身についていくと期待できます。このようなメリットから、日本でも文部科学省がSTEAM教育を推進しているのです。

参考記事:

https://www.nichibun-g.co.jp/data/web-magazine/manabito/art/art132

早期英語教育のメリット

昨今注目されているSTEAM教育に、英語教育を組み合わせる考え方も生まれています。STEAM教育と英語を組み合わせることについて考察する前に、まずは早期英語教育におけるメリットについて考えてみましょう。

英語学習の早期開始がもたらすもの

IT化が進む現代社会でSTEAMのような能力が必要になっていくのと同時に、グローバル化も当たり前になっている今。小学校では英語教育が必修化され、幼いうちから英語を学ぶことも一般化しています。英語学習を早い段階から行うことで、自然と英語力を向上させられると期待できます。幼い子どもの吸収力はとても高く、学習スピードも速いものです。そのため早い段階から英語学習を開始すれば、自然と子どもに「英語脳」がつくられ、大人が英語を学ぶよりもずっと速く英語力を向上できるでしょう。

英語を通じたグローバルな視野の育成

インターネットを通じて、さまざまな国の人と気軽に交流できるようになった現代。人々が国境を越えてビジネスでもグローバルに活躍することが、ますます当たり前になっていくでしょう。そんなグローバル化社会では、英語を話せることが必須です。子どもに英語教育を行うことは、子どもの将来の可能性を広げることにつながります。

またネイティブの先生と英語で会話したり、英語の動画やアニメを自然に見たりしていれば、子どもには自然とグローバルな視点が備わり、ものごとを俯瞰して見られる広い視野が備わっていくでしょう。

英語とSTEAM教育の融合

子どもの将来の可能性を広げる、英語教育とSTEAM教育。これらを掛け合わせると、どんなメリットが生まれるのでしょうか?

英語教育×STEAM教育の相乗効果

実は、STEAM教育は英語学習と密接な関係があります。子どもの英語学習は中学や高校でもずっと行われてきましたが、それはどちらかというと知識や技能の習得を重視したものでした。それに対して、より実践的な活用も考慮して、思考力や判断力、表現力などの視点からも英語教育について見直しが行われました。つまり英語教育でも、子どもの論理倫理的な思考が必要となってきているのです。

STEAM教育によって子どもの論理倫理的な思考を養い、それと同時に英語教育も行うことで、英語においても論理倫理的に考えられるようになると期待できるのです。また科学、技術、工学などの分野は、アメリカなどの海外の国がトップクラスであり、最新の情報の多くは英語で書かれています。そのため英語を理解できる力があれば、STEAM教育においても最新の情報を得ることができるのです。

実践的な英語学習を通じたSTEAM教育の活用例

例えばストローやペットボトルなど身近なモノを使って、音が鳴るおもちゃを作るという授業を行った事例を紹介しましょう。ペットボトルにストローを入れてシャカシャカと振ると音が鳴りますが、中に入れるストローの本数を変えたり、別のものに変えたりすると音が変わってきます。そんな不思議を体験するという授業では、先生が子どもに「音がどう変わる?」などと英語で話しかけ、子どもも英語で答え、STEAM教育と英語教育をうまく融合させていきます。

家庭でできるSTEAM×英語の学習方法

STEAM教育や英語学習は学校に任せるだけではなく、家庭でも取り入れたり、親がサポートしたりできます。

親が子どものSTEAM学習×英語学習をサポートする方法

例えば子どもの遊びの中で、科学の不思議を体験させてあげることもいいでしょう。水を入れたペットボトルに絵具を溶かし、複数の色を混ぜてみて、どう変化しているか見てみることもSTEAM教育の一環になるでしょう。さらに普段から親子での日常会話に英語を取り入れて、子どもが英語を自然に話したり耳にしたりする環境にするのもおすすめです。また市販のSTEAM教育の教材に親子で取り組んで、楽しみながら自然と子どもが科学や工学、英語に触れられるように親がサポートすることも効果的です。

英語×STEAM教育の将来性

アメリカ、シンガポール、インドなど、世界各国で取り入れられているSTEAM教育。インターネットやAIを利用することが当たり前のこれからの時代では、科学や技術を身につけた人材こそ活躍できるようになるでしょう。

また英語を母国語としない私たち日本人にとっては、英語を学んでおくことも、将来社会で活躍するためには必要不可欠です。つまり英語とSTEAM教育を融合させた教育は、次世代を担う人材を育てるためにはとても大切だといえるでしょう。

まとめ

世界各国が注目しているSTEAM教育。日本ではまだ聞きなれない言葉かもしれませんが、海外ではすでに注目されている教育方法です。これに英語を組み合わせることで、これからの時代で活躍できる能力を子どものうちから育てていくことができます。「子どもにはグローバルに活躍してほしいから英語を学んでほしい」と考える方は、ぜひ「STEAM教育」にも目を向けて、英語とSTEAM教育を組み合わせた教育についても考えてみてください。

3歳児における英会話教室・英語学習のメリット

3歳児が英会話教室に通い英語学習することで、どんなメリットがあるのでしょうか?

言語習得におけるゴールデンエイジ

子どもはだいたい2歳頃から言葉を覚え始め、3歳頃はさらにどんどん言葉を覚えていきます。身の回りのものを手当たり次第に「これは何?」と聞いて、次々と言葉を学んでいきます。つまり3歳は言葉を覚えるゴールデンエイジで、英語学習にも最適な時期といえます。

英語学習による他の学習への好影響

日本語を覚え始める2歳から3歳のころに英会話を始めたら「日本語など他の学習に悪い影響を与えるのでは?」と心配に思う人もいるでしょう。たしかに日本語をまだしっかり覚えていない段階で英語も学習すると、ある程度の影響は出るかもしれません。しかし3歳の子どもの吸収力は抜群です。多少の影響が出たとしてもそれは一時的なもので、大きな心配は必要ありません。

多言語能力の育成

3歳頃は、言葉を目覚ましく覚えていく時期です。日本語だけではなく、英語などの他言語を学べる環境にある子どもたちは、自然と多言語能力も育成されていきます。

3歳児のための英会話教室の選び方

3歳の子どもが英語を学ぶなら、英会話教室に通うのが一番いいでしょう。子どものための英会話教室は、どんなふうに選ぶべきか見てみましょう。

3歳児の発達段階

2歳から3歳の子どもは、言葉を覚える発達段階にあります。そのため、子どもの発達段階にあわせたカリキュラムがある英会話教室を選ぶことは、とても大切です。子どもの英語力はとても個人差が大きいため、単純に子どもの年齢だけでコースやクラスを分けることなく、それぞれの発達レベルに応じて対応してもらえる英会話教室がいいでしょう。

安全で楽しい学習環境とは

初めて英語に触れる子どもにとって最も大切なことは「英語は楽しい!」と思ってもらうこと。3歳の段階で「英語が嫌い」「英語はつまらない」と思ってしまったら、その後もずっとその影響を引きずることになるでしょう。英会話教室は、子どもが楽しく英語に触れられる環境であることが大切です。

英会話教室選びで確認するポイント

それ以外で英会話教室を選ぶときは、次のようなことをチェックするといいでしょう。

・通いやすい場所にあるか?

・適切な料金か?

・講師の質はいいか?

・サポート体制があるか?

子どもが英会話教室に通うためには、通いやすいロケーションにあり、適切な料金設定になっていることもポイントです。さらにいい講師陣が揃っているか、教室自体のサポート体制はどうかなどを確認するといいでしょう。

3歳の英会話教室での学習内容

3歳の子どもが英会話教室に通うとき、具体的にどんなことを学習するのか見てみましょう。

遊びを通じた英語学習

3歳の子どもたちが英会話教室で行うのは、遊びを通した英語学習が中心です。歌やダンスを取り入れたり、アルファベットを使ったゲームを行ったり、絵本の読み聞かせを行ったりといったことです。子どもは「遊びに行く」感覚で、自然に英語に触れることができます。

聞く・話す力を育む活動

遊びを通して英語を自然に使うため、相手が話している英語を「聞く」力と、相手の言葉に自分で英語で答える「話す」力が自然に身についていきます。つまり英会話教室では、主に子どもの「聞く力」「話す力」が育まれていきます。

【3歳児】自宅での英語学習の進め方

3歳児が英語学習を行うなら、ぜひ自宅での英語学習も取り入れてみましょう。

日常生活で英語を取り入れる

自宅で英語学習を行うといっても、まだ幼い子どもを机に座らせて勉強させようとしても無理があります。日常生活を送るなかで自然に英語に触れさせたり、英語を使ったりする環境を整えることがポイントです。

CDやYouTubeで英語耳を育てる

例えば、CDやYouTubeで英語の音楽をかけるのもいいでしょう。子どもが好きな音楽の英語版をいつも家でかけていれば、子どもは自然と英語で口ずさむようになるはずです。英語で読むおとぎ話を聞かせるなどもいいですね。

英語の動画を見る

英語のアニメなどの動画を見せてもいいでしょう。子どもは、自分の好きな動画を何度も繰り返し見るものです。英語で何度も見ていれば、自然に英語を理解できる力が身についていきます。

英会話教室と自宅学習の効果的な組み合わせ

子どもの英語学習を行うなら、英会話教室に通いながら自宅での学習も取り入れましょう。

教室学習と自宅学習の相乗効果

英会話教室に通うのは、一般的に週に1〜2回程度です。教室での学習は、しっかりカリキュラムが組まれているものなら効果的でしょう。しかし英会話教室に行かない時間は、英語に触れることができません。そこで自宅学習も取り入れることで、子どもが日常的に英語に触れられる環境ができます。そうすることで、さらに英会話教室での学習効果が上がるようになると期待できます。

定期的な振り返り

英会話教室で新しい表現や英単語を覚えたら、それを自宅学習で振り返る時間を設けるといいでしょう。1回話しただけ、耳にしただけでは覚えられませんが、自宅学習でそれを振り返ることで記憶が定着し、しっかりと身についていきます。

親ができるサポート

子どもの英語学習には親のサポートも欠かせません。なかでも大切なのは、子どもを褒めることです。子どもは親に褒められたら喜びます。英語ができたら「よくできたね!」と小さなことでもどんどん褒めてあげましょう。そうすることで親子のコミュニケーションになり、子どものやる気が育っていきます。 また親も「Good morning(おはよう)」「What is that?(あれは何?)」のように、ふだんの会話でも簡単な英語を取り入れてみるといいでしょう。

3歳の英会話教室に行かなくても力がつく!自宅学習についてのよくある質問

最後に、3歳児の自宅での英語学習について、よくある質問とその答えをご紹介しましょう。

3歳児に自宅学習は早すぎますか?

3歳の子どもは、まだ日本語も満足に話せるわけではありません。そのため「英語学習には早すぎるのでは?」と心配する方もいます。しかしその心配は必要ありません。机に座ってがっちりと勉強するのではなく、あくまでも遊びを通して、自然に英語に触れさせることが大切です。もう少し成長してから始める、本格的な英語学習の前に行う準備段階と理解するといいでしょう。そうすることで子どもが「英語って楽しい!」と思い、英語を好きになるきっかけになります。

英語教育における親の役割は?

子どもに英語を学ばせたいなら、親の役割も重要です。普段から日本語を耳にしていれば、子どもは自然に日本語を話すようになるのと同じで、普段から英語を聞いていれば、子どもは英語も自然に覚えていくものです。日常的に英語に触れられる環境を作ってあげることが大切です。子どもが見る動画や聞く音楽は英語を選ぶなどして、英語が当たり前にある環境を整えてあげましょう。

自宅での学習時間はどのくらいが適切ですか?

自宅での英語学習の時間についても気になるところです。「日本人が英語を学習するには、2000時間が必要」という説もあります。例えば1日3時間学習すれば、およそ2年間で2000時間になります。しかしこれにとらわれる必要はありません。日本での生活で、自宅で子どもに1日3時間も英語に触れさせるのは簡単なことではないでしょう。まずは1日15分程度からでもいいですから、英語に触れさせる時間を少しずつ作り、それを継続することから始めていきましょう。

3歳児の英語学習は英会話教室と自宅学習をセットで

「将来はグローバルに活躍してほしい」と、子どもの英語学習に力を入れたいと考える方も多いでしょう。3歳児の英語学習では、英会話教室に行って楽しく英語を使って遊ぶのがおすすめです。さらに自宅での日常の生活でも英語に触れる機会を作っていくことで、英語が当たり前にある環境になります。子どもの英語学習は、英会話教室と自宅学習を組み合わせていくことが効果的です。

英会話スクールの現状

全国のあちこちにある英会話スクール。いったいどのくらいの数があり、そこに子どもを通わせる親はどんな期待を持っているものなのでしょうか?

英会話スクールの普及

子どもを対象とした教室から大人向けまで、さまざまな英会話スクールがあります。また初心者向けのところから、ビジネスで使いたい人や留学を考えている人向け、資格取得を目指したスクール、上級者を対象にしたスクールまでそのタイプも異なります。

日本にある英会話スクールは、1万校以上といわれるほど。それだけ「英会話を学びたい」と考える人や「子どもに英会話を習わせたい」と思う人が多く、英会話スクールが普及しているということを表しています。

親が抱く期待と実際の成果

親が子どもを英会話スクールに通わせるとき、英語を話す力や理解できる力を伸ばしたいと思うでしょう。では、実際に英会話スクールに通った子どもはどうなるのでしょうか?じゅけラボOnlineインターナショナルスクールJOIが、英会話教室に子どもを通わせた経験のある人に行ったアンケート調査の結果によると「英会話スクールに通ったら、子どもの英語を話す力が伸びた」と答えた人はおよそ4割。そして全体の2割ほどは「子どもの英語を話す力は伸びなかった」と回答しています。この結果は地域差が大きく、東京都では「子どもの英語の話す力が伸びた」と回答した人の割合がもっとも高くなりました。つまり子どもを英会話スクールに通わせると、4割近くの人はその成果を感じるものの、一部には成果が見られないと思っている人もいるということです。

※英会話スクールの普及状況と、子どもの英語教育に対する保護者の期待、親が英会話スクールに求める成果、実際に感じた成果のギャップについて

※この記事はインターナショナルスクールが実施した「英会話スクールや英語塾の効果に関するアンケート」https://news.mynavi.jp/article/20240109-2857579/

をもとに、英会話スクールの重要性や活用法について、保護者がどう考えているのかをレポートするものです。

英会話スクール利用の効果

英会話スクールに通うことで、実際にどんな効果が見られるのでしょうか?

スピーキング能力の向上

英会話スクールはその名前の通り、英語で会話を行うのがメインです。知り合いと出会ったときに何と挨拶するのか、自宅で親子が日常会話をするときに英語ではどんな風に言うのかなど、日常で使う表現を英語で学んでいきます。英語を話す人と出会ったときに動じたり慌てたりしなくなったり、英語を耳から聞いて理解する力を身に着けたりできるほか、英語を話す力の伸びも期待できます。

地域差とその背景

先ほどご紹介したアンケート結果を見ると、期待通りに「子どもの英語を話す力が伸びている」と感じる人が一定数いることがわかります。ただその成果には、地域でも異なる結果が出ています。

これは英会話スクールの質や指導方法、さらにカリキュラムなどが関係している可能性があります。英会話スクールといっても、学校や講師によってどんな内容の授業を行い、どんなカリキュラムが立てられているかは異なります。それによって、学校や地域で子どもの英語を話す力の伸びに差が出てしまうと感じられるのかもしれません。

英会話スクール学習の課題とは

英会話スクールに通っただけで、期待通りに子どもの英語を話す力を伸ばせるとは必ずしもいえません。英会話スクールでの知っておくべき課題について見てみましょう。

英語スキル向上に対する課題

子どもが英会話スクールに通っても、子どもの英語力が必ずしも上がるとはいえません。子どもが英会話スクールに通って、楽しく講師や他の子どもたちと英語でやりとりできてこそ、英語を話す力も伸びていくでしょう。

成果を感じない親の割合と理由

先に紹介したアンケート調査では「英語を話す力があまり伸びなかった」と感じている人が約2割いる結果になりました。子どもの英語を話す力について聞いた答えが「どちらでもない」と答えた人も含めると40〜50%近くにもなり、半数近くは「子どもの英語を話す力に変化がなかった」と感じています。

その理由として、通った英会話スクールのカリキュラムや講師に問題がある、子どもとの相性が良くなかったなどが考えられるでしょう。子どもが英会話スクールで楽しく英語を使えていなかったり、グループレッスンの人数が多くて一人ひとりの子どもが発言する機会が少なくなったりすれば、英語を話す力があまり伸びないことにつながるかもしれません。

英会話スクール選びのポイント

子どもを英会話スクールに通わせて、英語を話す力をしっかり伸ばすためには、どの英会話スクールを選ぶかがポイントになります。

効果的な英会話スクールの選び方

まず英会話スクールを選ぶときに考えたいのは、どんなレッスン形式で行われているかです。英会話スクールによって、講師とマンツーマンで行う場合、何人かのグループでレッスンを行う場合、オンラインでのレッスンを行う場合など、レッスン形式が異なります。子どもの性格や英語のレベルによって、最適なものを考える必要があります。また、スクールの場所と通いやすさも重要です。家から近い場所にあれば通いやすいですが、遠い場所だとなにかと通いづらくなり、継続することが難しくなります。

さらに講師の質やコース、カリキュラムなどもチェックしておきましょう。

実践的な学習方法の重要性

また、実際の生活シーンを想定した実践的な英会話を学ぶことも重要です。日常的によくあるシーンにもとづいた英会話を練習しなければ効果は半減してしまいます。実践的な学びがあるかどうかは、英会話スクールや講師のカリキュラムにかかっているといえるでしょう。

家庭でのサポートの重要性

子どもを英会話スクールに通わせながら、家庭でも親がサポートしていくことが大切です。

家庭での英語環境の整備

子どもが英会話スクールに通っても、子どもが英語に触れるのはスクールに行った時間だけに限られます。子どもの英語力を伸ばしていくためには、英会話スクール以外の時間でも、できるだけ英語に触れる環境を親が整えてあげることが必要です。

例えば英会話スクールに通うまでの電車や自動車の中で、子どもに英語の歌を聞かせてもいいでしょう。普段から子どもに英語のアニメや動画を見せてあげてもいいですね。

親子での英語学習のすすめ

せっかく子どもに英語を話す力をつけさせたいと思うなら、子どもにだけ英語を勉強させるのではなく、親子で学ぶ姿勢を持ってみましょう。朝起きたら「Good morning!」と声をかける、子どもが知らないものを見たときに「What is that?」と聞く、といったことを親子での日常的な会話に取り入れてみましょう。こうすることで、子どもの英語を話す力が自然と身につきやすくなります。

まとめ

子どもに英語に触れさせたり、英語を話す力を身につけたりするには、英会話スクールが身近で便利な存在です。しかし英会話スクールに通って「子どもの英語を話す力が伸びた」と感じる人が一定数いる半面、「効果が見られなかった」と感じている人もいるのが現実です。

英会話スクールで効果的に子どもの英語を話す力を向上させるには、子どもに合っていて、効果的なカリキュラムが組まれている、質の高い英会話スクールを選ぶことが大事です。さらに英会話スクールに通っていない時間でも、日常的に親子で英語での会話を行い、英語に触れさせることが重要です。

『オトデルペン 文部科学省 小学校外国語活動教材「Let’s Try! 」向け 英語フラッシュカード 基本セット』をオトデルシリーズの新たなラインナップとして加え、2024年3月末日よりAmazon、楽天市場、STORESの各公式ストアで販売を開始しました。

オトデルシリーズとは

オトデルシリーズとは、公文のE-Pencilをはじめ多数の学習塾のツールを手掛けるグリッドマーク社が製造・販売する、音声ペン教材シリーズです。オトデルペン(音声ペン)は同シリーズの様々な教材で使用できます。幼児英語の基礎「フォニックス」が学べる教材から、英検対策ができる教材まで、様々なコンテンツで1本のペンを長くご利用いただけるのが特長です。

「Let’s Try! 」向け 英語フラッシュカード 基本セットとは

小学3年生4年生が使用する文部科学省の小学校外国語活動教材「Let’s Try!」に出てくる352の英単語・フレーズを収録しています。 トランプより少し大きめのカード両面に、かわいいイラストが描かれており、片面には英単語も書かれています。 また、どちらの面もオトデルペンでタッチすると音声を確認できるようになっているので、先生やおうちの方がいらっしゃるシーンだけでなく、子どもたちの自学用にも活躍する英語カードです。 単語カードやフラッシュカード、そしてカルタ遊び用のカードなど、としてご利用いただけるので、英単語を聞く、話す、読む、書くトレーニングをさまざまな形式で行なうことが可能です。

※本商品は文部科学省の教材ではありません。文部科学省の小学校外国語活動教材「Let’s Try!」に登場する352の英単語・フレーズをピックアップし、当社が独自に制作したもので、「Let’s Try!」の名称などの利用許可を文部科学省から得た商品です。

『「Let’s Try! 」向け 英語フラッシュカード 基本セット』の特長

1. オトデルペン:

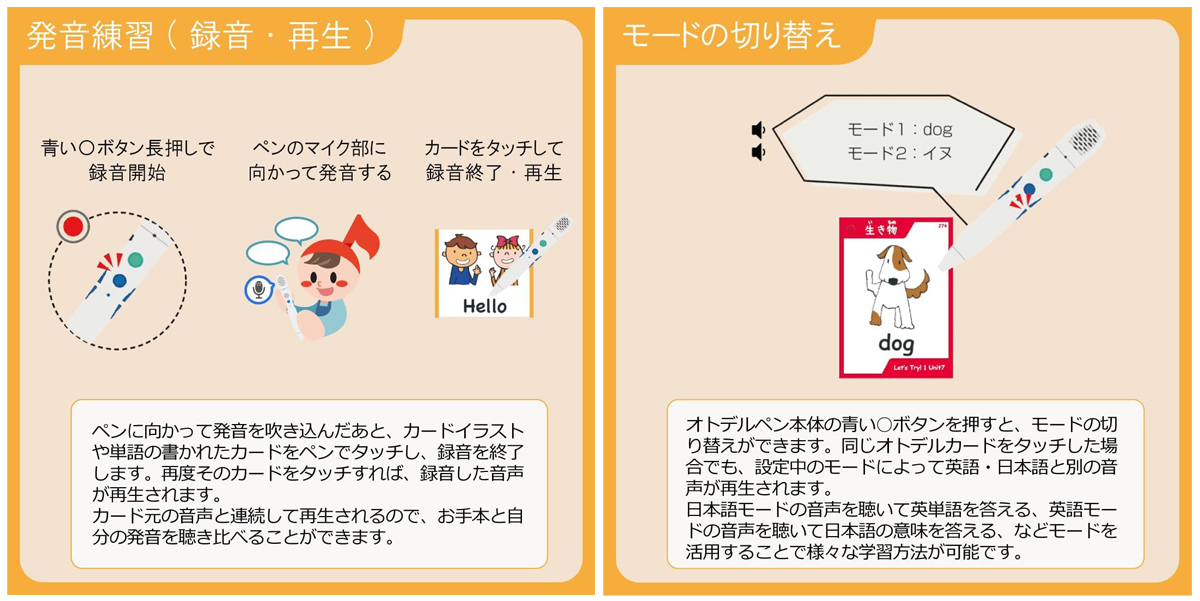

オトデルペンは、紙に印刷されているドットコード(極小の点で構成された二次元コード)を読み取り、対応する音声を再生するペン型ツールです。USB充電式で、繰り返し使用することができます。また英語と日本語、2ヶ国語を切り替えて聴いたり、自分の声を録音して、カードにリンクさせることもできます。

・製品サイズ:142×22×19 mm、約26g

・連続再生時間:3時間以上(弊社試験基準)

2. オトデルカード:

オトデルペンでタッチすると音声が再生されるように、ドットコードが印刷されたカードです。352枚の[単語・フレーズカード]と1枚の[各種設定用カード]から構成されています。[単語・フレーズカード]は生活・国・数字など、14のカテゴリーに色分けされています。また「Let’s Try!」のどのUnitに出てくるのかが記載されています。表面はイラストと英単語、裏面はイラストのみが描かれています。 [各種設定カード]は、表紙に他のオトデルシリーズ教材と音声データを切り替えるため、裏面は自分の声を録音した音声データを消去するための設定ができるようになっています。

・カードサイズ:10.5cm×7.4cm

※イラストは英語フラッシュカードの専門店「英語カード.com」作成のイラストを、許可を得て使用しています。

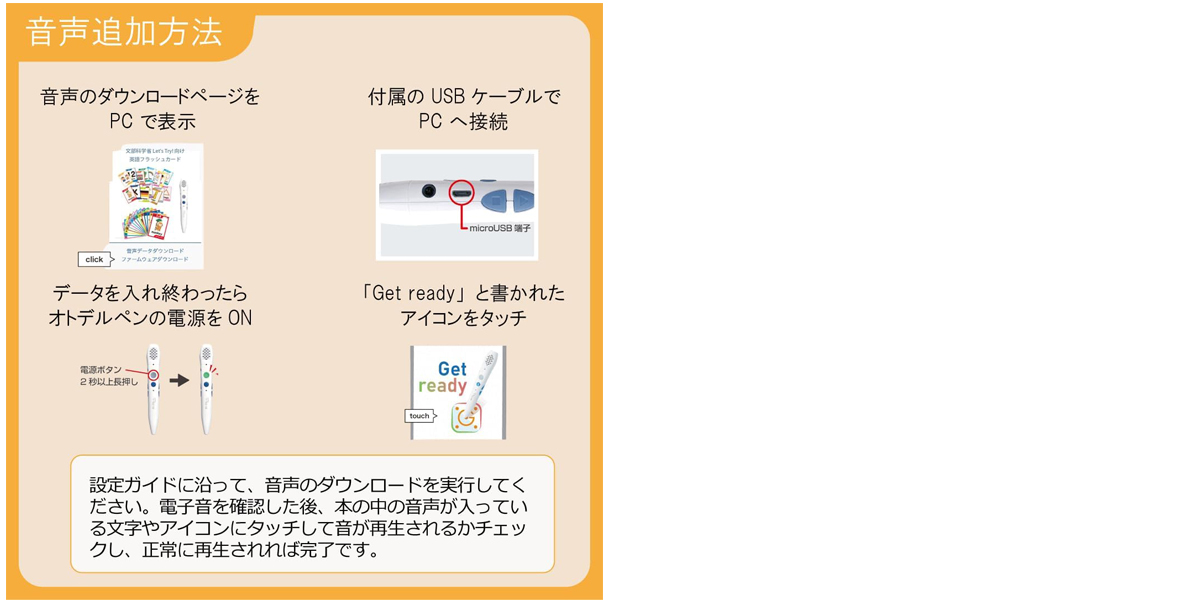

※オトデルペンは、オトデルシリーズの教材で使用できる共通ペンです。本商品以外のオトデル教材を使用する場合は、お客様自身でPCにて音声データをダウンロードし、ペンに追加していただく必要があります。

『「Let’s Try! 」向け 英語フラッシュカード 基本セット』の使い方

1.学び始めは英単語が書かれている面を使い単語の発音練習

カードにタッチして発音を確認します。そのあと単語の意味を考えたらボタンを押して日本語を確認します。

2.慣れてきたら文字が書かれていない面のイラストから英語を想像して発音練習

ペンでタッチして発音があっていたかを確認します。

3.発音チェックのしかた

青いボタンを長押しすると録音モードに入ります。録音後にチェックしたいカードをタッチすると、音声の後に自分の声が収録されていますので比較してみてください。自分の声を消す時は「Get Ready」と書かれたカードの裏面にある削除マークをタッチしてください。

オトデルシリーズの仕組み

オトデルシリーズとは音声が出るペン型デバイスと、ドットコードが印刷された紙面の組み合わせで使う、リスニング・スピーキング教材です。

ステッカーや本の表面には、弊社特許(特許番号3706385など約100件)の極小の点で構成された二次元コード「ドットコード(GridOnput)」が印刷されています。

オトデルペンのペン先でオトデルステッカーをタッチすることでコードを読み取り、ペンから音声を再生する仕組みです。

販売先

Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/B0CW5XW6CG

楽天市場: https://item.rakuten.co.jp/gridmarkstore/flashcards-set/

STORES: https://gridmark.stores.jp/items/65e80e58e6335d002c6b5c44

※2024年3月末日より販売中。

オトデルシリーズはこれまで、自社サイト内やAmazonのみでの販売でしたが、多くのご要望にお応えし、楽天市場にて公式ストアを開設いたしました。

3月中は新規オープン記念としてクーポンを発行しておりますので、ぜひお立ち寄りくださいませ。

>グリッドマークHPでオトデルシリーズをチェックする

>Amazonでオトデルシリーズをチェックする

>楽天市場でオトデルシリーズをチェックする

早期教育とは

早期教育とは、未就学の子どもに行う教育のことです。幼い子どもは脳が柔軟で、新しいことを学ぶ吸収力も順応能力が高いという特徴があります。その期間に教育を始めることで脳を活性化させ、より優秀な人材に育てていこうという理念で行われています。

早期教育の種類

早期教育には、主に次のような種類があります。

先取り学習

従来なら小学校に入学してから行われる、ひらがな・カタカナ・漢字の読み書き、簡単な計算などを学びます。通信教育や市販の教材を使って自宅で行うほか、幼児教室や学習教室などに通って学習する場合もあります。

知能教育

記憶力や集中力に関わるといわれる右脳を鍛え、知能を育てる教育です。別名「右脳教育」ともいいます。フラッシュカードなどの教材が使われることが多い方法です。

外国語学習

2020年より小学校での英語教育が必修となりました。それに伴い、早くから英語をはじめとした外国語教育を行おうとする人が増えています。幼いうちは、英語の発音を耳で聞いて同じように声に出すことがスムーズにしやすく、無理せず英語力がアップできると期待されています。

スポーツ系の習い事

幼いうちからスポーツを始めることも、早期教育の一種です。水泳・バレエ・野球・サッカーなどを早くから行うことで、子どもの身体能力や運動能力がアップします。

芸術系の習い事

スポーツの他に、ピアノ・バイオリン・絵画などの芸術系の習い事を早くから始めることも早期教育です。芸術に触れさせることで、子どもの想像力や感性を刺激します。

幼児教育との違い

早期教育は知識やスキルなどを身につける目的であるのに対し、幼児教育は小学校での学習のための基礎作りや、社会性を伸ばす目的で行う教育です。早期教育も幼児教育も、どちらも小学校入学前の子どもに行われる教育ですが、目的が異なります。とくに幼児教育は、家庭や地域での教育など幅広い内容が含まれます。

早期教育のメリット・デメリット

早期教育には、どんなメリットやデメリットがあるのでしょうか?

メリット①学力の基礎を身につけられる

早期教育のメリットとして、子どもの基礎的な学力を身につけられることがあります。早期教育の内容にもよりますが、ひらがな・カタカナの読み書き、計算などの学力を小さい頃から身につけられると、小学校に入学してからの授業を十分に理解し、余裕を持って授業にのぞめるようになります。

メリット②子どもが興味を持つ分野・得意分野を引き出せる

早期教育でさまざまな新しいことに触れると、子どもの好奇心が刺激されます。多くの事柄に触れるなかで子どもが興味を持つことや得意な分野を見つけて、それを引き出すことに繋がります。得意分野を、さらに伸ばしていくことも可能になります。

メリット③子どもに自信が生まれる

早期教育によって「計算ができる」「英単語がわかる」などのできることが増えていくと、子どもには「自分はできるんだ」という自信が生まれます。自己肯定感が高まり、さらに新しいことにチャレンジしたいという気持ちが芽生えていきます。

デメリット①自主性が生まれにくい可能性がある

先生から知識を教わるだけの一方通行の教育や、決められた枠組みで行われる教育では、子どもは受け身になってしまい、自主性が芽生えにくくなることが考えられます。同様に、子どもの創造性が養われにくくなることも懸念されます。

デメリット②子どもにプレッシャーを与える可能性がある

子どもの発達や精神状態などを考慮せず、親が無理に早期教育を行おうとすると、子どもがそれをプレッシャーやストレスに感じてしまう可能性があります。「母親が喜ぶように行動しよう」「父親に怒られないようにしなきゃ」などと、無意識のうちに考えるようになりかねません。自ら楽しんで取り組んでいるのか、そうでないのか、子どもの様子を見て行う必要があるでしょう。

デメリット③親同士の競争になることがある

子どもが幼いうちに行う早期教育では、その現場に親が関わることも多いでしょう。そんな場面では、親同士が子どもの結果について競うようになる可能性もあります。「〇〇ちゃんはできているのに、うちの子はまだできていない」などと、いつの間にか親同士が競争するようになることも考えられます。しかし、子どもの成長は個人差が大きいものです。のびのびと自分のペースで取り組めるように、親はストレスやプレッシャーを与えずに、温かく見守る気持ちが大切です。

早期教育を行う時の注意点

早期教育には数多くのメリットがありますが、やり方次第ではデメリットが生まれることを理解しましょう。そして、次のような事柄に注意していくことが大切です。

他の子と比べない

幼児教室や習い事教室に通う場合、同じくらいの年齢の子どもたちが一緒に取り組むことになるため、まわりと自分の子どもを比較して見てしまうかもしれません。しかし子どもの成長のペースや得意・不得意は、一人ひとりで違うものです。他の子どもと比べるのではなく、その子自身がどんなことができるようになったのか、成長や努力に対して褒めて認めてあげるといいでしょう。

子供が楽しんでいるかどうかを優先に考える

親がどんなに早期教育に熱心でも、子どもが「楽しい」と感じなければせっかくの教育も意味は半減します。逆に、子どもが勉強嫌いになる可能性もあるでしょう。子どもは「好き」「楽しい」と思うことなら自分で進んで取り組むものです。子どもが興味を持って楽しんでいるかどうか、親がよく観察しましょう。

自主性を尊重する

「〇〇をやりなさい」「次は△△」と、決められた枠組みに沿って早期教育を進めるのではなく、子どもの自主性を尊重しましょう。子どもが嫌がる内容を無理に行っても、子どもは余計にその分野を嫌いになるだけです。「これ、やってみたい」と子どもが自らチャレンジすることを、親は温かく素直に見守る姿勢を忘れずにいましょう。

「Gridmark」のオトデルシリーズは早期教育にピッタリ!

早期教育でよく行われる英語の学習では、ゲーム感覚で音を聞いて正しい発音を“耳から覚える「Gridmark」のオトデルシリーズがおすすめです。 オトデルシリーズは、あらかじめ音声が収録された音声ペン「オトデルペン」と対象の書籍やステッカーと合わせて使用する教材シリーズです。1本のオトデルペンはいろいろな教材で使えるため、長く利用できるのが特徴です。 学習の仕方はオトデルペンで、オトデルシリーズの各教材に印刷されている「Get ready」というアイコンをタッチするだけです。ペンが教材を認識し、各アイコンやテキストに対応した音声を再生します。 教材には、旺文社発行の英検単語集のベストセラー「英検でる順パス単」から、手遊び歌で楽しく英語が学べる本、英語にはじめてふれるお子さまにもぴったりな「フォニックス」が学べるもの、ゼロから小学生英単語が学べる人気書籍までさまざまなものがあります。オトデルシリーズで、英語をはじめてみませんか。

自分の子どもに見合った早期教育を

読み書きや計算など、子どもの知識や技術を身につけられる早期教育。その種類はさまざまなものがあり、子どもの好奇心や得意分野を引き出して伸ばし、子どもに「自分はできる」という自信をつけさせるメリットがあります。一方で、自主性や創造力の発達を妨げたり、親からのプレッシャーを感じたりといったデメリットが生まれることもあります。子どもに早期教育を行うことを考えている方は、ぜひメリットとデメリットを理解したうえで、どんな早期教育を行うといいのか、自分の子どもにあった内容を検討しましょう。

KADOKAWAグループのレタスクラブで「オトデル九九」が紹介されました。

楽しく九九の学習ができる「オトデル九九」の魅力を十分に伝えてくださっています。

ぜひご覧ください。

▼レタスクラブ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

誠に勝手ながら、弊社では下記期間を年末年始休業とさせて頂きます。

お客様には大変ご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願い致します。

休業日 :2023年12月29日(金)~2023年1月3日(水)